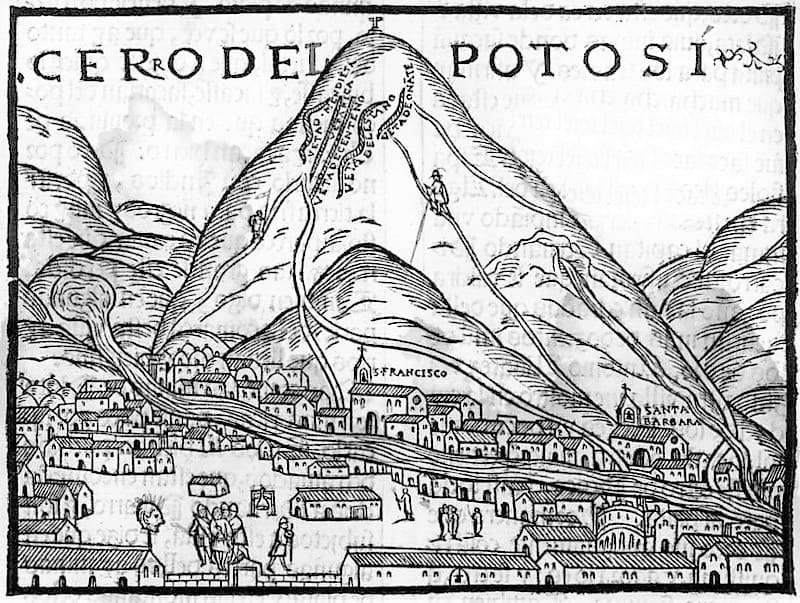

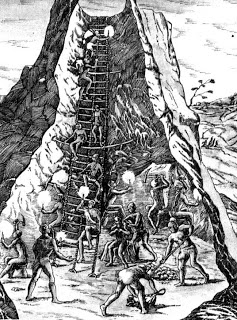

El descubrimiento de la mina de plata de Potosí, en el año 1545, resultó en el asentamiento colonial permanente de los conquistadores españoles en los Andes. La riqueza minera potosina iba a durar, con significativos altibajos, prácticamente los tres siglos completos de la Época Colonial. La mano de obra necesaria para las labores de extracción y refinamiento de los minerales argentíferos fue proporcionada, desde el principio, por la población indígena surandina. Las tecnologías metalúrgicas conocidas por los Incas y otros grupos étnicos (como los yungas de la Costa Norte lambayecana) fueron utilizadas en el siglo XVI para la refinación y producción de lingotes o barras de plata. A partir de la década de 1570 se innovaría con el método de refinación del mineral con el uso de mercurio (“amalgama con azogue”). Este “metal líquido” sería proporcionado por la mina de Huancavelica.

Los mineros debían pagar un impuesto a los “oficiales reales”, los representantes fiscales del rey español: el llamado “quinto real” (20% del metal extraído). La plata “sellada y marcada” era transportada en tropillas de llamas hasta los puertos de la Costa Sur (Arica y Quilca en la jurisdicción de Arequipa), embarcada en dirección a Lima y, posteriormente, enviada a Panamá. De allí la plata era remitida a España y Europa en las flotas transatlánticas, que funcionaron intermitentemente por casi doscientos años, entre las décadas de 1560 y 1740. Posteriormente, el viaje marítimo se hizo por la ruta meridional del Cabo de Hornos. La época de mayor producción en Potosí corresponde a las seis décadas comprendidas entre los años 1575 y 1635.

Para asegurar la oferta de trabajadores en la mina de Potosí, el virrey Francisco de Toledo estableció en la década de 1570 la obligación de que 16 provincias surandinas entre el Cuzco y Tarija enviaran, de manera rotativa, la séptima parte de su población masculina adulta al “Cerro Rico”. Esta obligación colonial, asignada a las comunidades indígenas de esas provincias, afectaba en su mayoría a pobladores hablantes de la lengua aimara, como bien indicara el jesuita Ludovico Bertonio: “la villa de Potosí, donde por causa de las minas hay gran concurso de indios y particularmente de la nación aymara […]; y aunque ellos eran de diversas provincias, como Canas, Canchis, Pacajes, Carancas, Quillaguas, Charcas, etc., fácilmente entendíamos y éramos entendidos de todos aquellos indios, por ser todos aymaraes, aunque de diversas provincias, diferenciándonos solamente en cuál y cuál

vocablo” (1). Ubicados entre los canas del Cuzco y los Pacajes de La Paz, estaban los collas y los lupacas en torno al lago Titicaca, todos ellos grupos étnicos aimara hablantes en el siglo XVI.

La mita minera ha sido tradicionalmente presentada como una violenta imposición del citado virrey, a quien Luis E. Valcárcel calificó de “el gran tirano del Perú”. Sin embargo, como el historiador francés Thierry Saignes explicó en 1987: “el virrey Toledo debió negociar con la buena voluntad de los caciques sur‐andinos para llevar a cabo dos propósitos importantes en la consolidación del nuevo orden colonial: el envío rotativo de contingentes indígenas para la explotación de la plata potosina y el envío de tropas y abastecimientos para la campaña militar contra los Chiriguanos. En su recorrido desde Cusco hasta Potosí, reunió en grandes juntas a los mallku (señores de las mitades de pueblos) e hilacatas (principales de los ayllus) de cada provincia, quienes negocian sus entregas laborales (mitas mineras) a cambio de un doble reconocimiento: primero, la estructura dualista sigue rigiendo las relaciones entre los ayllus dentro de las nuevas reducciones y de las nuevas jurisdicciones de Reclutamiento minero (capitanías de mita); segundo, se confirma su acceso a las tierras comunitarias” (2).

En palabras del propio virrey Toledo: “hize juntas en el camino [entre Cuzco y Potosí] por donde venía [con] los caciques principales… y después de [h]avérles propuesto las utilidades que se les seguían a los yndios de que viniesen a la lavor de las minas de Potosí, y la mayor comodidad que tenían de poder pagar sus tassas [de tributos] y hazerse rricos, y quedar persuadidos a ello con la rrazón que veyan clara, asenté y concerté con ellos que tuviesen apercividos siete yndios por ciento de todos los que los visitadores generales oviesen empadronado y hallado en sus visitas, y que quando yo les avisase los despachasen y embiasen a este asiento [de Potosí]” (3).

El dominio colonial hispano había fraccionado a los grupos étnicos andinos, asignando varias comunidades (‘ayllus’ en quechua, ‘hatha’ en aimara) como “repartimientos” o “encomiendas” a los conquistadores avecindados en ciudades como el Cuzco (1534) y La Paz (1548). En el Altiplano del Titicaca, los collas fueron subdivididos y asignados (“repartidos”) a unos treinta encomenderos, vecinos cuzqueños y paceños, a quienes debían entregar el tributo debido al rey, como premio concedido por haber conquistado a los Incas. Sin embargo, los lupacas mantuvieron parcialmente su unidad étnica debido a que las siete “cabeceras” en que estaban subdivididos fueron asignadas en conjunto a pagar tributo directamente al rey, formando la “encomienda real” de Chucuito. A las diversas encomiendas se superpuso en 1565‐1575 una nueva organización provincial, a cargo de funcionarios llamados “corregidores” (por lo que las provincias eran llamadas “corregimientos”).

Formalmente eran estos corregidores quienes debían hacer cumplir el envío de los trabajadores, los “mitayos”, a la mita potosina. Pero el propio virrey Toledo reconoció que eran las autoridades étnicas tradicionales quienes podían efectivamente movilizar a sus súbditos indígenas. El minero potosino Luis Capoche lo explicaba en los siguientes términos: “Y porque no se pudiera gobernar esta gente [los mitayos] bien por las solas justicias que tiene puestas Su Majestad [v.gr., los corregidores], ni conservar su número […], nombró Su Excelencia [el virrey Toledo] seis indios principales por sus procuradores [= representantes], con título de capitanes, y que fuesen caciques por la calidad de sus personas, para que tuviesen el gobierno y administración de todos estos indios, señalándolos por sus naciones y parcialidades”. Además de los capitanes, “con ellos asistiesen [a la mita] un principal de los repartimientos de donde fuesen naturales, para que ayudasen a los capitanes” (4). Así, a partir de la década de 1570, la mita a Potosí funcionó, en buena medida, gracias a la existencia de los “capitanes de mita”, que asumían la responsabilidad de mantener este subsidio laboral al principal centro minero colonial.

En 1585, una década después de su establecimiento, el minero Capoche indica que don Pedro Cutipa, “cacique principal de Pomata y capitán de la nación lupaca”, estaba en ese momento a cargo de los siete pueblos de la provincia de Chucuito (Chucuito, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita). Indicaba que, además, “debajo de cuya capitanía está el pueblo de Copacabana, aunque no pertenece a esta provincia”, sino a la de Omasuyos. Por su parte, los collas estaban divididos en dos grandes grupos: los “partidos de Urcusuyu y Umasuyu”, segmentación en dos mitades complementarias análoga a la división ‘Hanan’ (arriba) y ‘Rurin’ (abajo) entre los Incas (5). Los collas de urco‐suyo estaban comandados por don Diego Aco, “principal de Juliaca”, quien tenía “por sujetos” a catorce “repartimientos” o encomiendas (Caracoto, Juliaca, Nicasio, Lampa Hanan y Lampa Hurin, Cabana, Cabanilla, Hatuncolla, Mañaso, Vilacache o Ullacache, Puno, Paucarcolla, Capachica y Coata). Los collas de uma‐suyo (“la nación colla, del partido de Umasuyo”), a cargo del capitán don Francisco Chachaqui, eran diecisiete “repartimientos” (Asillo, Arapa, Ayaviri, Samán, Taraco, Azángaro, Caquijane, Chupa, Achaya, Caminaca, Carahuco o Pusi, Cancara o Angara, Moho y Conima, Carabuco, Ancoraimes, Guaycho y Guancaso).

Dos de los “capitanes de mita” de la primera mitad del siglo XVII han sido motivo de estudio, ambos caciques lupacas: don Bartolomé Qhari, de Chucuito (6), y don Diego Chambilla, de Pomata (7). La documentación referida a don Bartolomé, producida entre 1619 y 1643, enfatiza sus conflictos con los gobernadores de la provincia de Chucuito, así como los problemas relacionados con el cumplimiento

de sus responsabilidades en el cargo de “capitán”. En el caso de don Diego, la documentación corresponde a los años comprendidos entre 1628 y 1639, aunque hacen referencia al período previo, desde su primer viaje como “capitán” en 1616, y se relaciona a las prósperas actividades comerciales realizadas por este cacique en Potosí. Son casos estrictamente contemporáneos, que muestran los variados contrastes del mundo colonial andino, y que debieran servir como advertencia al momento de intentar hacer generalizaciones basadas en circunstancias particulares.

Sin embargo, parece cierto que la presión sobre los caciques que debían llevar a los “mitayos” al “Cerro Rico” y “enterar la mita” ‐‐cumplir con “el entero” de la asignación laboral‐‐, se hizo cada vez mayor mientras avanzaba el siglo XVII. Esto se aprecia en el testimonio del fraile carmelita Antonio Vázquez de Espinosa: “Estos indios [mitayos] los embian cada año con vn Capitan, que eligen de cada pueblo,

o nación para que los lleue, y gouierne el año, que a cada vno le toca, y cada año eligen de nueuo, para que como van saliendo vnos, entren otros. Lo qual anda muy trauajoso con grandes quiebras, y faltas, por la que ay de indios por estar los pueblos despoblados, que es causa de grandes estorciones, y agrauios que los jueses hazen a los pobres indios destruiendolos, quitando por esta causa las haziendas a los casiques, y principales, lleuandolos presos, porque no enteran la mita, porque no pueden por las causas referidas, y otras que no refiero” (8).

El historiador peruano Franklin Pease comentó en 1988 sobre los lupacas que: “el cargo de capitán general de la mita era específicamente oneroso, porque obligaba a muchos gastos relativos a la administración de todo el conjunto de mitayos de Chucuito, e incluía la responsabilidad pecuniaria por los faltantes; por ello los curacas de Chucuito gestionaron repetidas veces la transformación del sistema, tratando de que cada cabecera fuera una capitanía independiente. En 1634 el virrey [Conde de Chinchón] dio una provisión por la cual de allí adelante debería nombrarse un capitán de mita por cada cabecera de la provincia de Chucuito” (9).

Las referencias posteriores a los “capitanes” como autoridades étnicas, en el contexto de la decadencia de la minería potosina (1635‐1735), o de su recuperación (1735‐1800), son escasas, breves, dispersas y contradictorias. No hay, en realidad, un estudio sobre el tema, aparte de menciones a que algunos caciques de los siglos XVII y XVIII habían viajado hasta Potosí con los mitayos de su comunidad. En el siglo XVIII se mencionan “capitanes enteradores”, que son presentados como indios pobres, enviados por sus caciques a sufrir todo tipo de abusos (10), o como indios ricos, capaces de afrontar las exigencias del cargo (11). Además, el título de “capitán mayor de la real mita” se refería entonces a un funcionario español residente permanentemente en Potosí, encargado de supervisar la labor en minas e ingenios de los mitayos que llegaban con los “capitanes enteradores” (12). Aunque hubo quejas contra esta situación, el cargo no volvió a ser ejercido por ningún cacique.

Finalmente, en 1779, el visitador Jorge de Escobedo propuso a la Corona la supresión de la capitanía de mita, reforma que fue aprobada por una Real Orden del 12 de mayo de 1780 (13). La mita, sin embargo, siguió subsidiando a la industria minera del “Cerro Rico” por tres décadas más, hasta su final abolición por las Cortes de Cádiz, el 9 de noviembre de 1812 (14). Es este, por lo tanto, un fascinante tema de investigación, aún pendiente de mayor estudio.

NOTAS:

- Ludovico Bertonio, S.J., Vocabulario de la lengua aymara [1612], ed. facsim. (Cochabamba: CERES,

IFEA, 1984), introducción: “A los sacerdotes y curas de la nación aymara”. - Thierry Signes, “De la borrachera al retrato: Los caciques andinos entre dos legitimidades (Charcas)”,

Revista Andina (Cuzco), año 5, no. 1, julio 1978, pp. 139‐170; cita en pp. 142‐143. - “Carta del Virrey Don Francisco de Toledo a S.M. sobre asuntos tocantes a gobierno temporal,

hacienda y justicia, que él iba resolviendo en su visita. Potosí, 20 marzo 1573”, en Roberto Levillier,

ed., Gobernantes del Perú (1921‐1926), t. V, pp. 47‐75; cita en p. 48. - Luis Capoche, “Relación General de la Villa Imperial de Potosí” [ms.1585], ed. de Lewis Hanke, en:

Relaciones histórico‐literarias de la América meridional (Madrid: Atlas, 1959), pp. 5‐241; cita en p. - Sobre los capitanes lupacas y collas, p. 136.

- Thérèse Bouysse‐Cassagne, La identidad aimara: aproximación histórica (Siglo XV, siglo XVI) (La

Paz: Hisbol, IFEA, 1987). - Thierry Saignes y Carmen Beatriz Loza, “Pleito entre Bartolomé Qhari, mallku de los Lupaqa, y los

Corregidores de Chucuito (1619‐1643)”, Historia y Cultura (La Paz), no. 5, abril 1984, pp. 29‐48; y no.

6, octubre 1984, pp. 183‐193. - John V. Murra, “La correspondencia entre un «Capitán de la Mita» y su apoderado en Potosí”,

Historia y Cultura (La Paz), no. 3, 1978, pp. 45‐58; Ximena Medinaceli y Marcela Inch, coords., Pleitos

y riqueza: Los caciques andinos en Potosí del siglo XVII. Transcripción y estudios del expediente de

don Diego Chambilla contra los bienes de su administrador (Sucre: Fundación Cultural del Banco

Central de Bolivia, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Instituto de Estudios Bolivianos de la

Facultad de Humanidades‐UMSA, ASDI SAREC, 2010). - Fr. Antonio Vázquez de Espinosa, O. Carm., Compendio y descripción de las Indias Occidentales

[ms.1628‐1629], párrafo no. 1652; ed. 1948, p. 579. - Franklin Pease G.Y. “Curacas coloniales: riquezas y actitudes” (1988), en: Los Incas en la Colonia:

Estudios sobre los siglos XVI, XVII, XVIII en los Andes. Compilación de Nicanor Domínguez Faura

(Lima: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Ministerio de Cultura, 2012);

cita en p. 271. - Serena Fernández Alonso, “Perfil biográfico y acción de gobierno de don Jorge de Escobedo y

Alarcón”, Revista de Indias (Madrid), vol. LII, nos. 195‐196, 1992, pp. 365‐383; ver p. 372 y n. 15. - Scarlett O’Phelan Godoy, “Los diputados peruanos en las Cortes de Cádiz y el debate sobre el

tributo, la mita y la ciudadanía indígena”, Revista de Historia Iberoamericana, vol. 5, no. 1, 2012, pp.

94‐110. - Rose Marie Buechler, Gobierno, minería y sociedad: Potosí y el “renacimiento” borbónico, 1776‐

1810 (La Paz: Biblioteca Minera Boliviana, 1989, 2 vols.), tomo I, pp. 182, 184, 202. - Enrique Tandeter, Trabajo forzado y trabajo libre en el Potosí colonial tardío (Buenos Aires:

Estudios Cedes, 1980), pp. 31‐33. - Buechler, Gobierno, minería y sociedad, tomo I, pp. 203‐204.